塔克拉玛干沙漠的抗洪故事

整理:许龙龙 审核:孙希光

根据中石化官方社交媒体报道,(2021年)7月中下旬,中国石化西北油田玉奇片区(位于塔克拉玛干沙漠北部边缘,天山南部轮台县)遭洪水袭击,淹水面积广达300多平方千米。在其油区内,道路多处冲堤溃坝、电线杆倾斜,近50辆勘探车辆、3万套设备被淹。

但是,新疆的洪水滔天,并未引起国民的大关注,原因在于中东部地区的河南、河北及浙江等地的洪涝灾情更为瞩目。这样的结局,可以说是喜的(少一些担忧),又可以说是悲情的(少一分关注)。一东一西,两个灾情,“说有万里山,隔阻两地遥”,却有一样的病根——全球气候变暖,极端天气频发所导致。

走近塔卡拉玛干沙漠

塔克拉玛干(维吾尔语意为“地下城镇”,或指死亡)沙漠,位于新疆南部(南疆)的塔里木盆地中心,故又称“塔里木沙漠”。它是中国最大的沙漠,也是世界第二大流动沙漠(东西长约1000千米,南北宽约400千米,面积33.76万平方千米),世界第十大沙漠。

塔克拉玛干沙漠系(暖)温带干旱沙漠,最高温度可达67℃,冬季最低温度一般在-20℃以下,昼夜温差达40℃以上,年降水量不超过100毫米(一说不到50毫米),最低只有4、5毫米,平均蒸发量高达2500—3400毫米。沙漠内以流动沙丘为主(占80%以上),一般高70—80米,最高可达250米(海拔840米—1200米)。在当地,风沙活动十分频繁而剧烈。整个沙漠西部,受西北风影响,沙丘向东南移动;东部受东北风的影响,沙丘向西南移动。

塔克拉玛干沙漠植被极端稀少,整个地区都缺乏植物覆盖。在沙丘间的凹地中,地下水离地表不超过3—5米,可见稀疏的柽柳、硝石灌丛和芦苇。河谷地带,或有胡杨、骆驼刺、蒺藜等。在沙漠边缘地区及有水草的河谷和三角洲,动物才较为多样。

但是,塔克拉玛干沙漠并非一无是处之地,沙漠内富含大量的矿产资源,如石油、天然气等矿藏。中国著名的跨区域调配工程之西气东输一线(工程)的起始点(重要石油工业生产基地)即为轮南——塔里木盆地石油开发主战场。

何为冰川融水性洪灾?

在陆地水体中,冰川以固态形式储存着大量淡水。随着气温的升高(主要为夏季,七八月份),部分冰川融化为液态水,补给陆地其他水体(特别是河流)。从多年平均来看,冰川融水对河流径流的丰枯具有调节作用。在降水较少的年份,晴天较多,气温较高,冰川融水补给河流的水量较多;相反,在多阴雨天的年份,热量相对较少,冰川融水补给河流的水量较少。

在中国西北地区(身居大陆腹地,高山阻隔),气候干旱,降水稀少。但是由于地势较高(多山地高原),山顶具有永久性高山冰雪覆盖,可以满足河流的补给需求。不过,每年4—5月的西北灌溉期,由于气温较低,冰川消融量小,常导致缺水;到了6月中旬以后,冰川消融常与雨水叠加,易造成洪涝灾害。

冰川洪水分为两种:一是由于冰川正常的融化,一年一度形成的季节性洪水;二是突发性冰川洪水(突然爆发,历时短暂,洪峰呈指数猛涨猛落,或为冰湖溃决时突发性快速排泄洪水)。正常的冰川洪水的洪峰、洪量及洪水形态在相同的地质地貌条件下,主要取决于冰川消融区的面积,洪水过程线无明显暴涨暴落。

注意,季节性积雪融水发生在春初时节,气温升高,积雪融化,补给河湖及地下水。季节性积雪融水的水量大小与积雪量及气温有关。冰川融水发生在夏季,气温急剧升高,冰川冰原等地储备的冰会遇热融化成水,补给河流及地下水。冰川融水补给较为稳定,与当年气温的高低有关。

沙漠洪灾“从天而降”

塔克拉玛干沙漠,年降水量不超过100毫米(一说不到50毫米),最低只有4、5毫米,而其平均蒸发量却高达2500—3400毫米。理论上而言,并不常现降水天气,更遑论暴雨(一般规定:24小时累计降水量≥50毫米为暴雨;24小时累计降水量≥100毫米为大暴雨;24小时累计降水量≥200毫米为特大暴雨)。因此,即使是冰雪化生大水,也不至于成为一次极端事件(这一点也与新疆地广人稀有关)。

由于近期新疆天山山脉普降暴雨(新疆维吾尔自治区气象台曾于2021年7月20日发布暴雨红色预警,预测南疆部分区域有中到大雨,局地暴雨——部分地区3小时内雨量,超过了当地一年的平均降水量),加之夏季高山融化的冰雪水,叠加形成季节性洪水所造成。

由此可见,今年春夏以来塔克拉玛干沙漠地区遭遇的强降水,是全球气候变暖背景下的一次极端事件。当局部地区的降水强度超过了沙漠入渗的强度(沙漠的渗水速率较快,却蓄水能力差)以后,产生洪水(及地质灾害——久旱无雨、土质疏松)。

由此可见,今年春夏以来塔克拉玛干沙漠地区遭遇的强降水,是全球气候变暖背景下的一次极端事件。当局部地区的降水强度超过了沙漠入渗的强度(沙漠的渗水速率较快,却蓄水能力差)以后,产生洪水(及地质灾害——久旱无雨、土质疏松)。

据有关专家估计,如今的西北(干旱半干旱)地区的降水一直在增加——近60年来,新疆年平均气温和降雨量分别以每10年0.3℃和10毫米的速率增加,降水量增加趋势超过6%/10年。但是,在西北干旱地区,增加的降水量并非阴柔细雨,通常情况而言都是集中性质的强降水,极易形成洪水及次生(气象)地质灾害。

为满足生产生活需要,南疆地区多有大坝、管线等(水利)基础设施,主要起到蓄水、灌溉和发电作用。由于其地自然环境特性,却少有防洪要求(或防洪标准较低),但在气候变暖的大背景下,强降水、冰湖融化等因素,或会远超大坝(及地下管道)设计的最大的区间上限,可能带来相应的洪涝(溃坝、内涝)灾害。

关于排涝设施的标准,同样适用于7月中下旬河南(郑州)等地的洪灾。当时的郑州洪水,就有相当一批人质疑500亿“海绵城市”的效益和现代中国城市(地下)排涝设施的实用性。这种怀疑,要么带有主观意见,要么没有自主意见,都是不可取的。假使不信笔者的判断,可以参考早前在德国发生的漫天洪灾。

打个比方,三天下了一年的雨(或是像南疆三小时下了一年的雨),这就好似小学一年级学生,本来计划进行口算期末考试,却拿到了大学一年级的高数试卷。在这种情况下,如果他能够“活下来”就已然不错,为何却要奢求其获得高分呢?

“从天而降”的水汽从何而来?

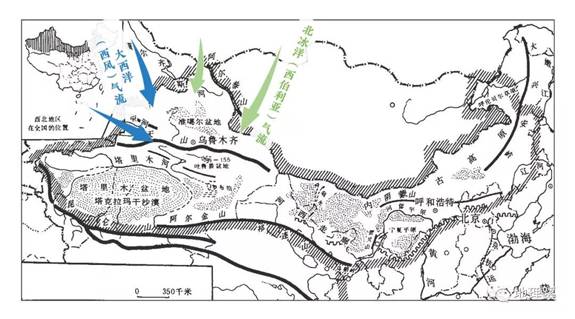

新疆特殊的地理位置,南有青藏高原阻隔,近在咫尺的印度洋气流对其影响极小,而在其东部的太平洋气流,又因山高路遥,势力微弱。因此,形成新疆(山地)降水的主力军是南下的西伯利亚气流(源自北亚及北冰洋等地,亦有解冻沼泽的湿润水汽在冷空气的推动下向南运动)及东进的大西洋气流。

天山地区西部、北部地势相对偏低、地形平坦,来自大西洋与北冰洋的水汽可长驱直入。受到天山山脉阻挡后,便会形成丰富的山地降水。其中,部分气流沿着阿拉山口及天山其他山阙南下,进入塔里木盆地(塔克拉玛干沙漠周遭)。由于此前的塔里木盆地气温较高,多上升气流,南下的“湿冷气流”随之抬升,与山地(气温、地温较低)相遇,便形成大范围的(山地)强降水。

与此同时,高山冰川和积雪带来的大量冰雪融水与山洪叠加,突然超过河流的承载量,产生融雪(冰)洪水。在暴雨频发的中低山带,常形成暴雨洪水和泥石流。在沙漠地带,大风(及雨水)会带走表层细小颗粒,留下较为粗大的颗粒,最终形成戈壁滩,形似硬化地面。因此,沙漠地区土壤的排水、固水能力差,一有水流,就或是洪水漫天。

有一些专家学者认为,新疆沙漠地带降水增多,偶有洪水,并非坏事,反而对于当地生态环境改善,增加生物多样性,乃至人类宜居环境化,都有一定程度的好处。专家学者的箴言,抑或非“贾雨村言”,但却不可否认在短时间内,无法逆转乾坤。当务之急,不外乎加强预测预警、完善灾害的应急决策(管理机制)、提高灾害知识的普及等。

「读后追忆」:

塔克拉玛干沙漠的洪水从何而来?

塔克拉玛干沙漠的抗洪故事

本原创文章未经允许不得转载 | 当前页面:地理大阅读 » 塔克拉玛干沙漠的抗洪故事