拯救东北黑土

整理:张安宁 审核:郝洪伟

黑土,是最肥沃、最适宜耕作的土壤,有着“一两土,二两油”的美称。目前世界上有四大黑土集中分布区,其中一个便是我国东北地区,正是依托富饶的黑土,东北地区已成为保障国家粮食安全的重要“粮仓”。然而,出乎很多人意料的是如今东北黑土的土层正变得越来越薄,肥力也正在迅速衰退。那么究竟是什么原因导致这片土地陷入“病入膏肓”的困境?又该怎样才能拯救它呢?

东北黑土

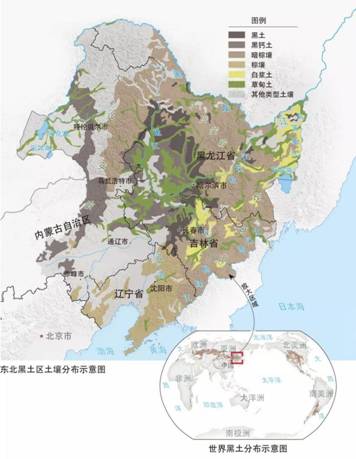

黑土的土质松软,腐殖质层深厚,表层土壤有机质含量大约是黄土的十倍,是世界公认的最肥沃、最适宜耕作的土壤。这里说的“黑土”是对黑土区暗色土壤的统称,包含了土壤系统分类中的黑土、黑钙土、暗棕壤、棕壤、白浆土、草甸土、水稻土等多种土壤类型。我国东北平原与乌克兰平原、密西西比河流域所在的美国大平原、南美洲的潘帕斯草原并称为“世界四大黑土分布区”,这些地区无一例外都是“大粮仓”,深刻影响着所在国乃至全球粮食的产量和市场价格。

我国东北的黑土,主要分布在黑龙江、吉林、辽宁三省和内蒙古自治区的呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰等地的低山、丘陵和平原地区。这里是我国重要的粮食产区,玉米、水稻和大豆的产量在全国领先,这些作物不仅是关乎民生的商品粮,也是重要的战略储备粮。

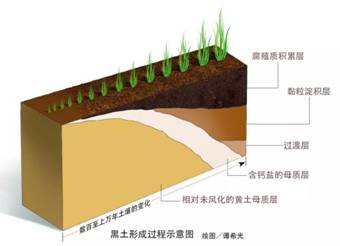

在黑龙江省三江平原的广袤垦区,大豆和水稻收割之后,那些刚被翻出的黑土在秋日午后阳光的照耀下闪闪发亮如同流油一般。黑土的形成得益于这里独特的湿冷气候条件。东北夏季降雨充沛,土壤表面被丰茂的草甸植物覆盖,土壤上层含水量丰富,这种状态被称为“上层滞水”,到了漫长、寒冷的冬季,土壤的含水层形成季节性冻土,抑制了微生物的活动。枯草、落叶等有机残体的分解变得缓慢,从而转化成腐殖质。经过成千上万年,最终累积出了黑土表面那层深厚的腐殖质层,储存大量养分的腐殖质正是黑土肥沃的秘密所在。不过,令人感到痛心的是尽管东北黑土被人类开发、利用的历史不长,但表土流失、肥力衰退等问题却日益严重。

耕种多了,黑土“乏了”

中国科学院东北地理与农业生态研究所的调查报告表明,黑土区的耕层土壤正面临着严峻的退化问题:土壤养分得不到弥补和再生、肥力逐渐下降、有机质丧失。该报告的结论是:黑土的退化与翻耕有着直接关系。耕地松土,怎么反而害了黑土呢?一直以来,人们习惯翻地耕作,但久而久之,翻耕造成土壤下层裸露,水分蒸发流失,黑土层的稳定结构被破坏,有机质在日晒雨淋下快速分解,导致土地肥力大幅下降,作物减产。用当地人的话说,就是黑土地“乏了”。而且,缺乏有机质的土壤更易板结,变得十分坚硬,进而存不住水分和养分,抗旱能力也随之降低。虽然其他土壤也面临翻耕破坏土壤结构的问题,但黑土受到破坏后,恢复起来却要艰难得多。在自然状态下,植物一岁一枯荣,每年产生的枯枝落叶进入土壤,在东北特殊的气候条件下,经过长年累月的累积才会逐渐转化为腐殖质,进而形成黑土层,这是一个漫长的过程。但沉睡万年的黑土,正在短时间内经历着前所未有的开发,从晚清大批中原百姓迁往东北的“闯关东”开始,东北土地的大规模开垦便不曾停止。这里迅速成为了中国面积最为广阔、农业总产量最大的农耕区,这在东北的历史上是未曾有过的。此外,无论是传统的农耕方式、还是现代的机械化、产业化耕作,作物每年都要从土壤中索取养分,在收割后,秸秆等作物残茬也会被收走。年复一年,黑土层中富含的氮、磷、钾等元素就会枯竭,久而久之,土地的肥力自然就降低了。其实我们的祖先早就遇到过这个问题,他们想出了一个朴素却行之有效的方法:休耕,也就是在某一时期不种植农作物,让土地自行“休养生息”。但在今天人口不断增长而土地有限的压力下,这样的办法已经很难实行了。

狂风加骤雨可以轻易摧毁松软的黑土

看似旱涝保收的黑土农田,其实十分脆弱,很容易遭受风蚀和水蚀的破坏,维护起来也很困难。东北多风,不仅冬春两季西北风频繁,夏天受东北冷涡影响(东北冷涡:常在夏季东北地区上空活动的旋转气柱),也容易形成强对流天气,造成局地大风。开垦之后,如果得不到植被的保护,富含有机质的黑土表层不消几场大风便会被吹走。特别是翻耕过的土壤,土质结构更加疏松,风蚀更为严重。

除了风蚀,土壤遭受侵蚀的另一个原因就是降雨。东北在我国北方属于降水比较丰沛的地带,东北东部有些地区的年降水量甚至会超过1000毫米。适宜的雨水,对农耕有着巨大的帮助,但并非所有降水过程都是“润物细无声”的。夏季的东北冷涡,极易带来短时强降雨甚至冰雹,光是雨滴或冰雹打到裸露地面的冲击力就会对土壤造成破坏,更不必说流水的冲刷了。人们常常以为东北的粮食产区都是一望无际的大平原,其实,东北许多山脉前的波形台地才是黑土的主要分布区,这些耕地被称为坡耕地,由于并不平整,有一个倾斜角度,因此这些坡耕地上发生的水蚀现象尤为显著。

“梨树模式”

东北多风、多雨、多坡耕地的特点,决定了黑土的脆弱性。那么,有没有一种方法既可以少翻土还照样能保证作物的高产呢?答案就在作物自身。美国地质学家戴维·R·蒙哥马利在他的著作《耕作革命:让土壤焕发生机》中,介绍了一个行之有效的可持续性发展体系:保护性耕作。其中一种代表性的方法称为“免耕”,顾名思义,即不翻动或少翻动表层土壤,并全年在土壤表层留下可用来覆盖保护土壤的作物残茬,也就是在收割农作物的种子(果实)之后,留下作物的根、茎、叶,在土壤表层形成一定的覆盖。这样的保护性耕作体系,能够有效地防止水土流失,恢复土地肥力,重建土壤的腐殖质层,并减少土地污染。

在东北,我国科学家已经行动起来了。在中国农业大学、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院东北地理与农业生态研究所等科研院所,和吉林四平市梨树县农业技术推广总站等部门共同的努力下,科研人员与当地村民一起运用免耕法对土壤进行修复和保护。梨树县所在的吉林省就位于世界黄金玉米带上,当地广种玉米,他们的免耕法便以“秸秆还田”为基础。来到试验田里,眼前的地面微微起垄,玉米整齐排列其中。乍一看与普通翻耕的玉米地差不多,但地面铺满了打碎的秸秆,有了秸秆的保护,风蚀对土壤的伤害得到了有效控制。根据梨树县农业技术推广总站的工作人员介绍,使用免耕法的田地通常每年只需要让大型机械开进田间两次。第一次是用专门的免耕播种机,一次性完成播种和施肥等一系列操作,而且播种时不需要挖开土地,而是通过“排种器”,将种子精准地埋进地里,尽量避免对土壤的扰动;第二次则是用带有秸秆处理功能的收割机,一边收获作物,一边将秸秆切断均匀覆盖在土壤表面。此外,免耕其实不等于完全不耕,在播种前少量翻动土壤表层,将秸秆与土壤表层紧密结合才会有利于土壤吸收秸秆分解产生的有机质,也不会因风吹雨淋而流失表层黑土。经过十多年的努力,农业技术人员取得了多项技术成果。首先是土壤肥力得到改善——秸秆还田5年后的耕地地表以下2厘米内的土壤有机质含量增加了40%,20厘米内土壤有机质含量增加了约13%;其次,由于免耕法减少了对土壤的翻动,最大程度保护了土壤原本的分层结构,对蚯蚓等土壤生物也起到了保护作用,它们可以帮助在土壤内构造大孔隙,让养分更好地流通。更大的好处是表层的秸秆覆盖能够减少雨水形成的地表径流,也能减少日晒时土壤的水分蒸发,土壤蓄水量增加,抗旱能力提升,在西北风盛行期还能抑制“沙尘暴”的形成。此外,秸秆还田后无需再去焚烧,也减少了春秋两季霾的形成。他们的技术成果和推广方法,已经被业内誉为“梨树模式”。

东北地域辽阔,拯救黑土仍然任重道远,但至少人们已经向前迈进了一大步……

(资料来源于《中国国家地理》,旨在传播分享地理知识)

思考:1、东北黑土是如何形成的?

2、东北黑土地面临哪些问题?

3、东北黑土地退化的主要原因是什么?

4、黑土地保护和恢复的措施有哪些?