中国人的母亲河-----黄河

整理:武文 高娟娟 审核:刘娜 孙希光

她从青藏高原来,奔流到海不复回,在身后留下一个泱泱大国——她是黄河。

水草丰美的游牧世界

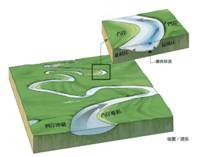

黄河上游的青藏高原夷平面,地势平坦开阔,沼泽和水泊镶嵌其中,为草甸生长提供养分,为河流发育注入水源,也养育了成群的牛羊。其中青、川、甘交界地带河曲成群出现,环环相连。

这些河流原本是直的,遇到障碍物后发生偏转,在河道的凸岸堆积起泥沙,在凹岸则造成侵蚀,最终形成曲流。《新唐书·吐蕃传》有言“九曲者,水甘草良,宜于畜牧,近与唐接”。黄河上游历来是高原游牧民族的理想驻地,四川若尔盖县黄河九曲第一弯南端是安多藏族游牧文化的中心。许多游牧民族生活在黄河上游。

农耕文明发祥地

黄土是“大风刮来的”,西风带将中亚地区风化的颗粒物,输送至今天黄河流域中游地段。风力减弱又遇到秦岭、吕梁山、太行山等山脉的阻挡开始降尘积聚成今天的黄土地区。黄土颗粒很小,结构疏松,原始人类仅靠木质、骨质、石质工具就能轻松地耕种黄土,再加上不易垮塌,能为人类提供穴居住所。黄土层足够厚实,堆积厚度多为80-120米,最大厚度超过400米,而且季风至今仍在搬运和堆积黄土,使得黄土肥力持续,足以满足世代耕作的需求。随着现代黄河水系的形成。黄土高原的泥沙被黄河及其支流挟带到各地冲积成广袤肥沃的华北平原、关中平原、汾河平原。这里水源充足、土壤肥沃,因此史前文明星罗棋布,中华文明的主干也深深地扎在了黄土中、黄河畔。秦汉以降一千多年的历史中中华文明的重心一直在黄河流域所以我们爱戴地将黄河称为“母亲河”。

黄河水患 多难兴邦

伟大文明的发展无不历经磨难,黄河虽是“母亲河”,却素有“百害”的说法,考验着世世代代生活在黄河畔的苍生百姓。

决溢改道

上游温婉的母亲河,下游变得脾气暴躁。壶口瀑布展现了黄河狂暴的一面。

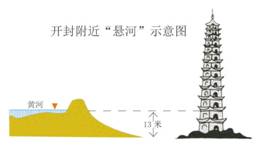

自公元前600年开始,黄河严重的决溢达1500多次,其中发生了26次较大的改道,7次大规模改道——每一次黄河决溢改道都有无数人丧失家园、颠沛流离,造成严重的饥荒、经济破坏。由于黄河泥沙量大,导致河底淤积泥沙河床堆高,形成地上悬河。当汛期或洪水来临就容易发生决溢改道,黄河畔的启封故城(春秋时期的开封)就是被河水与泥沙无情地吞没。

河南长垣境内的黄河仅1933年就有决口40处之多,该段黄河滩地广、河面宽、河床浅,泥沙淤积严重,河势变化频繁,主流摇摆不定,正是黄河水患的典型写照。不过别看黄河历史上水患汹涌,下游水量其实很不稳定。

季节性断流

由于旱、汛期不均,夏秋汛期有大量黄河水,“白白”流入渤海。旱季则降雨大减水量下降,再加上黄河的“产水区”主要在上游,从兰州往下,多是“用水区”,历经层层汲取黄河来到河南、山东时,已经显得“干瘪”。从1972年开始,随着沿岸用水量大增,黄河有超过20年出现河干断流,90年代黄河下游水量不足五、六十年代的五分之二。断流除了会阻碍沿岸生活、生产,还曾令海水倒灌、土地盐碱化。山东东营入海处的河口地区首当其冲造成湿地衰退,植被、栖息禽鸟减少。

水土流失

黄河中段流经的黄土高原,土质疏松、植被覆盖率低,在雨水和河水的冲刷作用下大量泥沙被黄河带走,是世界上水土流失最严重的地区之一。两千年来的耕作与放牧加剧了这一现象。黄河沿岸的水土流失,除了造成河水泥沙量增加,加剧下游的决口泛滥之外。黄土地区本身的可耕作地亦会减少,土地变得贫瘠、干旱,形成“越垦越穷,越穷越垦”的恶性循环。黄河自此泥沙量大增。不过纵使黄河灾害频频,黄河的子民也从未离弃,他们选择与水患搏斗。

治理大河 锤炼文明

从古至今,中国人一直在通过工程建设,让黄河更温顺令沿岸更宜居。

黄河大坝

历史上面对黄河水患,上古就有共工、大禹的治水传说,之后直到明清,皆在不断修筑河堤、疏导河道。无奈黄河问题复杂,牵涉甚广,以往的工程往往只暂时缓解局部灾情,甚至有可能造成其他问题,直到小浪底水利枢纽建成才整体减轻了黄河下游的灾害。

小浪底水利枢纽泄洪

有三门峡大坝的经验在前,通过调动三门峡、万家寨、青铜峡、刘家峡、龙羊峡的水坝,同一季节往小浪底排水利用人造洪峰,将沉积的淤沙冲出,飞快的水流犹如砂纸打磨河床,使得地上悬河不再抬升,并且合理调控旱、汛期水量下游的决堤泛滥与断流已鲜少发生。中上游一系列水库,对黄河进行梯级开发,静水沉淀的作用,令河水变得温顺、澄澈,实现上游发电,下游减淤,人为地分配水沙资源。

绿化固土

古人很早就提出“治水先治沙”,黄河决堤泛滥与泥沙量息息相关。宁夏沙坡头的“草方格”通过把1米多长的稻草拦腰折起埋在沙里,让其两端露出几十厘米,这样的方格连续地铺设在沙漠中不仅阻止了流沙,沙漠上还开始结皮、长出植物。

在黄土高原种草植树,形成塬、墚、峁上的防护林,并限制脆弱区域的放牧与耕作,令黄土“变绿了”。耕作方式上,黄土高坡的旱作梯田系统,既是农田,又是高效的水土保持工程。在寻常的降水量下,可以对水土流失近乎100%拦截。一系列的工程,成功使黄河泥沙量连年下降。黄河下游愈发清澈、平静。

引黄灌溉

“黄河百害”的下半句是“唯富一套”。由于河套地区干旱少雨、蒸发量大,唯有引河灌溉才能发展农业,从战国到秦、汉、唐皆有大规模移民,至此兴修水利、屯垦戍边造就了遍地黄金的“塞外江南”。迄今宁夏青铜峡仍在利用汉唐时的水渠灌溉银川平原。

引黄灌溉的河套灌区

位于内蒙古的三盛公引水渠是现代引水灌溉工程的典范。其枢纽位于河套的黄河干流上,引水量巨大,灌溉面积达900万亩,还能兼顾防洪、发电、工业供水。在沙漠的虎视眈眈下创造了大片绿洲。

然而,受水库、水坝影响,黄河水面蒸发量增加,绿化增多,植物根系和树叶的蒸腾作用也在减少地下径流,再加上人口、农业增长,灌溉用水增多导致下游水量和泥沙量大减,令山东段的黄河水量吃紧,东营入海口处的三角洲陆地面积不再增长,甚至可能在海洋侵蚀下后退。是治理黄河所衍生的新问题。

治理黄河,难题层出不穷,缓解了一种灾害,又衍生新的问题。但也正是与黄河相处,奠定了华夏的根与魂。直到今天,我们面对黄河,仍在不断地前进、发展。中华文明的主干生息在黄河之畔,如河水一样涛声滚滚,源远流长。

「读后追忆」:

思考黄河的功与过?

中国人的母亲河-----黄河

本原创文章未经允许不得转载 | 当前页面:地理大阅读 » 中国人的母亲河-----黄河